NIE関連記事

福井・NIE全国大会-「考える人」になろう、新聞通じ地域を理解

2012年08月11日(土)付 朝刊

「6段階の学び」提案 県内から40人参加

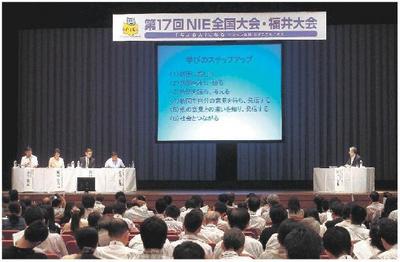

新聞を教育現場で活用するNIE(教育に新聞を)活動の第17回NIE全国大会福井大会(日本新聞協会主催、福井新聞社など主管)が7月30、31日に福井市で開かれた。「『考える人』になる いかそう新聞 伸ばそう生きる力」をスローガンに、過去最多の1780人の教育、新聞関係者が参加して、熱心な議論を繰り広げた。来年の開催地の本県からも実践指定校教諭やアドバイザー、新聞関係者ら約40人が参加した。

日本新聞協会の秋山耿太郎会長らのあいさつ後、反貧困ネットワークの湯浅誠事務局長が「教育と福祉は出会えるか? 厳しい時代の中で、子どもの『生きる力』とは?」の題で記念講演した。

福井県NIE推進協議会の寺尾健夫会長が基調提案を行い①新聞に親しむ②新聞を読む・知る③新聞を読み、考える④新聞で自分の意見を持ち、発信する⑤他の意見との違いを知り、発信する⑥社会とつながる-という6段階のNIE「学びのステップアップ」を提言した。

パネルディスカッションでは東京都NIE推進協議会副会長で北区東十条小の関口修司校長が、同校で週1回の朝学習の時間に「新聞タイム」を継続していることを紹介。「NIEは少しでもいいから、学校組織でやること」の重要性を強調した。

後藤ひろみ・女性起業家交流会「ふくむすび会」顧問は「息子が中学2年の時、社会科の宿題で気になる新聞の記事を選んでコラムを書く宿題が出て、それ以来、息子が私に新聞のニュースについて話すようになった」と体験を語った。

新聞活用を盛り込んだ新学習指導要領が小中学校に続き、来年度から高校でも実施される節目の年でもあり、NIEのカリキュラム化も論議した。

パネル討論にも参加した寺尾会長は「前の学年の先生が(NIEで)どこまで子どもたちの力を伸ばしてきたのかを見取ることができる図が必要で、それがカリキュラム化だと思う」と指摘した。

さらに福井県勝山市立勝山北部中の道関直哉教諭は、九頭竜川に農業系のごみが多かったため農協や市に呼び掛けてチラシを作るという運動を展開したことを紹介。「新聞にも取り上げられ、子どもたちにとっても、自分たちの声で世の中が変わるんだという大きな自信になった」と述べた。

司会を務めた四戸友也・福井新聞社特別編集委員が「『考える人』になる子どもをつくる役割を新聞が果たしていけたらと思う。新聞界と教育界が互いのコラボレーションをより密にしていくことが重要」と述べた。

2日目は各分科会で公開授業などが行われた。

来年のNIE全国大会は7月24、25の両日、静岡市のグランシップで開催される。

第17回NIE全国大会・福井大会=福井市のフェニックス・プラザ

◇……………………◇

■記念講演=「時間と空間」生かして-湯浅誠・反貧困ネットワーク事務局長

最近のいじめ問題で、いちばん気になるのは、加害者でも被害者でもない第三者の子どもたち。「いじめられている子に問題がある」とすることで自分は関係ないと思う、自己防衛をする子は少なくない。

これは大人社会の反映で、貧困やホームレスの問題も同じだ。大人の社会ができないことを子どもにやれと言うなよ、と思う。

民主主義は、面倒で疲れるもの。意見を交換して合意形成に至っていかなければならず「時間と空間」が必要だ。

「新聞を活用して考える人になる」が大会のテーマだが、最近は大人たちも仕事や生活に追われ、じっくり新聞を読む余裕がなくなっているのではないか。

小中学校の先生の大きなメリットは、子どもが学校に来るという時間、教室という空間が確保されているということ。これからの日本社会には、創造力や応用力のある人が必要。子どもだけではなく、大人も考える人になる社会環境を整備していってほしい。

東日本大震災の被災地では、足を温めるためではなく、人と話してもらうために足湯を行っている。無縁状態の人たちをつなげることを考えるのも大事だ。

記念講演する湯浅誠・反貧困ネットワーク事務局長

◇……………………◇

テーマ多彩 公開授業

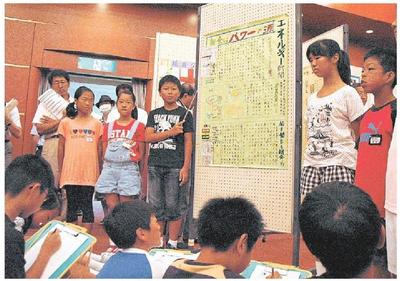

食の話題壁新聞で発信-坂井市立長畝小

福井県の食育実践校指定を受けている坂井市立長畝(のうね)小は、身近な食の課題を通じて暮らしを見直す総合学習の授業を公開した。6年生31人がグループごとに課題を設定し、新聞記事や統計資料を取り入れた壁新聞を発表した。

地元の伝統食の安全性を述べた「安全第一新聞」や、おやつの食べ方を提案する「カロリー新聞」など切り口はさまざま。大きな横見出しでテーマを示し、根拠となる図表や記事も貼り付けた。

授業の最後には、児童がそれぞれ他班の発表を聞いた感想を発表。「早食いの癖を改めたい」「朝ご飯を抜くと太ると知った」と食生活を振り返った。

研究討議では、難しい記事を児童に提供する際の工夫について質問が挙がり、「継続して読むうちに少しずつ理解が進む」と意見が出た。授業を担当した北倉敦子教諭(47)は「周囲がサポートしながら記事や資料を集めた」と歩みを紹介した。

授業を参観した静岡市立安西小の加藤扶美教諭は「食育の実践にNIEを生かしたスタイルがとても参考になった」と話した。

イラストや新聞記事の切り抜きを取り入れた壁新聞を発表する児童=福井市のフェニックス・プラザ

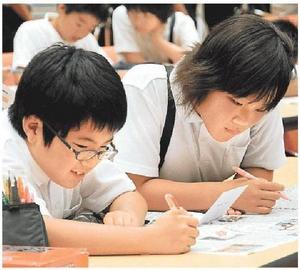

漢字の成り立ちに驚き-福井市宝永小

福井県は漢字の仕組みを解明して文化勲章を受けた漢字学者・白川静さんの出身県。福井市宝永小6年1組の公開授業では、その「白川文字学と新聞を生かした漢字学習」が行われた。

「コウノトリから生まれた漢字について調べよう」という授業。小学校で学ぶコウノトリ関係の漢字は「権」と「観」の2字で、両字に共通している部分がコウノトリ。

竹内恵美子教諭が「『権』と『観』の字が入った言葉を新聞から探して、どんな意味か、考えてください」と言うと、次々に子どもたちが見つけ、紙に書いた言葉がホワイトボードに張られていった。

「有権者」「政権運営」など新聞らしい時事を伝える言葉が見つかった。

次に竹内教諭が「権」の古代中国での文字を示し、古代文字の形から、どんなことを考えるかを児童たちに聞いた。

「権」は「コウノトリがいた所に木で印をつけていたこと」「コウノトリが巣をつくる時に木を選んだ。その木を選ぶことから『資格』という意味になった」など、子どもらしい想像力豊かな解釈が次々に発表された。

最後にゲストティーチャーの小山鉄郎・共同通信編集委員が「コウノトリの様子から神様の思いをはかる鳥占いというものがありました。『権』『観』も、さらに『歓』『勧』もコウノトリを通して神様の意思をはかって、それに従う意味でつながっています」と説明。児童たちも漢字のつながりぶりに驚いていた。

国語の授業で、新聞から「観」や「権」の漢字を使った言葉を探す宝永小の児童たち=福井市のフェニックス・プラザ

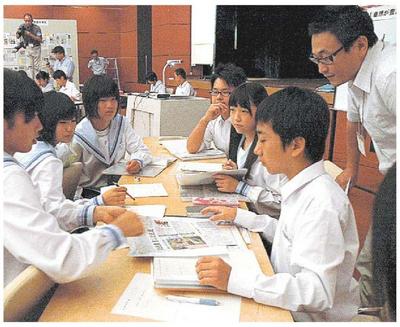

福井と都会の魅力比較-越前市南越中

越前市南越中は、福井と都会の魅力について議論するディベート形式の授業を行った。3年生32人が「福井派」と「都会派」、判定者に分かれ、新聞記事や統計を多面的に利用してそれぞれの主張を組み立てた。

「福井派」の生徒は、全国幸福度ランキングで福井県が1位となった記事から住みやすさをアピール。「都会派」は最先端の技術が集まり、娯楽施設が多いと都市の特色を示した。

相手の主張に反論する場面で「福井派」の生徒は、東京スカイツリーの建設に福井県内の企業が関わったと報じる記事を紹介。「地方にも高い技術がある」と論じた。

ディベートの狙いは、客観的な資料の収集と説得力のある論の立ち上げ。授業を担当した泉正人教諭(35)は「主張の裏付けとなる情報収集のため、目的を持って新聞を広げていた」と振り返った。

討論を見学した浜松市立三ケ日中の小川高明教諭は「土地の魅力を比較するという明確なテーマのもと、論拠となる記事や資料を示しているのが良いと感じた」と話した。

新聞記事を用いて主張を組み立てる生徒=福井市のフェニックス・プラザ

市の環境や観光に提案-勝山市立勝山北部中

勝山市立勝山北部中では「発信するNIEへの挑戦!~環境・観光・暮らしの視点から恐竜勝山を勝ち山に~」と題した授業が行われた。

同市は、恐竜化石の産出地として有名。授業は「恐竜キッズランド構想」に焦点を絞り、生徒たちが新聞記事で見つけた課題をもとに、話し合って発表するというものだ。

恐竜キッズランド構想とは、福井県立恐竜博物館を中心に勝山周辺地域を観光の拠点にするという県の構想だ。

「勝山市を背負っていく一市民として考えてみよう」。道関直哉教諭が呼び掛けると、生徒たちは環境、観光、暮らしという三つの視点でチームごとに考え方を発表した。

代表者が「飲食店を多く誘致して、勝山市の特色を出したい」などと、それぞれに提言。さらに各チームの改善点や良かったところを話し合って発表し、全体で提言をまとめた。

観光チームの飯田航平さんは、終了後「話し合いは緊張したけれど、環境チームにも自分たちと同じソーラーパネルの話が出ていたのがうれしかった」と話していた。

最後に、生徒たちの話し合いを聴いていた同市役所、未来創造課の職員が登場。「『恐竜合コン』という面白いものもあった。今回の内容を、市役所に持ち帰りたい」と話した。道関教諭が「市長の前でプレゼンテーションしてみたい人は」と声を掛けると、生徒たちは満面の笑みで手を上げていた。

チームに分かれて話し合う勝山北部中の生徒たち=福井市のフェニックス・プラザ

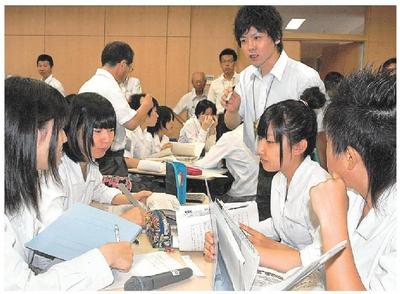

北陸新幹線の課題探る-仁愛女子高

約40年間の曲折を経て6月に着工が認可された北陸新幹線の金沢―敦賀。NIEを学校設定科目としている仁愛女子高(福井市)は、同新幹線の関連記事を題材にした公開授業を展開した。

「記事を読むだけでは分からなかった情報を調べるために、ほしい資料はなんだろう」―。地歴・公民科の奥出雅文教諭(34)は特進コースの3年生34人に問い掛けた。

生徒は1学期に計8時間、新幹線事業の歩みや開通後に予想される経済効果、問題点などを2011年以降の関連記事から読み取ってきた。グループで議論した生徒からは「県が算出した経済効果額の根拠を知りたい」「(新幹線整備に関する)県民の意見を集約した資料を見たい」など多くの意見が出た。

奥出教諭は「新聞をきっかけに地域の課題に疑問を持ち、まちづくりに参加できる人材を育てたい」と授業の狙いを語った。生徒は2学期に県庁の担当者に疑問をぶつける。

授業を参観した島田高の高島美玲教諭は「主に経済の面から新幹線を考える内容だったが、環境など別の視点からも問題をとらえればより良い授業になると思う」と話した。

奥出教諭(右から3人目)から出された課題について話し合う生徒=福井市の仁愛女子高

◇……………………◇

県内アドバイザー授業案-記事の分類やキャリア教育

大会に先立ち7月29日に福井市内で開かれた第6回全国NIEアドバイザー会議には、島田市立川根中の矢沢和宏校長と静岡市立高の実石克巳教諭を含む約50人が参加した。4~6人のグループに分かれ、7月27~29日付の福井新聞を活用した授業指導案作りに取り組んだ。

参加者はいずれも各地のNIE活動で中心的な役割を果たしている。約2時間でテーマを設定し、学習の狙いや授業展開などを模造紙にまとめた。

矢沢校長のグループは、記事の切り抜きを「喜・怒・哀・楽」に分類する総合的な学習の授業を提案した。記事を通してさまざまな価値観や人の生き方に触れてもらうのが目的。矢沢校長は「生徒が判断に迷う記事がある場合は話し合いを通して、一つの記事でも多様な見方ができることを学んでほしい」と提案の狙いを説明した。

実石教諭のグループは、まちづくりに取り組む女子大生の記事を手がかりに、「将来を考えるきっかけをどう見つけるか」と題した総合学習の授業案を示した。

キャリア教育や地域貢献などさまざまな角度で捉えられる記事から、テーマ設定の方法について意見を交わした。実石教諭は「情報量の多い新聞を活用するには、テーマが分散しないように狙いを定めることが必要」と振り返った。

新聞を活用した授業の指導案について他県のNIEアドバイザーと話し合う矢沢校長(中央)=福井市内

総合学習の授業で新聞記事を生かす方法を話し合う実石教諭(右端)

◇……………………◇

来年、初の静岡大会

NIE全国大会の次回開催県は、初となる静岡県。福井大会初日の夜に福井市内で開かれた懇親会で、静岡大会を主管する静岡新聞社の北村敏広専務があいさつに立ち、多くの参加を呼び掛けた。

日本では1985年に静岡市で開かれた新聞大会で初めてNIEが提唱されたことに触れ、「NIE発祥の地として、これまでの実践を振り返りながら、今後のNIEが目指すべき方向性を発信していきたい」と述べた。

◇……………………◇

NIEアドバイザーの感想

■長・短期的見通しで指導-静岡中央高・吉川契子

小中高校の各段階で、どのような能力を育成するべきかを示した「NIE 学びのステップアップ表」を用いて、子どもたちの能力を、意図的・計画的に育成していく必要がある、との基調提案は、意義深いと感じた。NIEに取り組んでいる個々の先生方が、児童生徒の「今まで」と「これから」を意識して、長期的・短期的な見通しを持って指導にあたることが求められているのだと感じた。

■「やさしいNIE」発信-島田川根中・矢沢和宏

「NIEの新たなステージ」を求めて大会に参加した。NIEのカリキュラム化などが提案されたが、ややハードルの高い実践が多く、実践を深める人と実践しない人の「NIE格差」が心配になった。NIEは始めることでおもしろさがわかる。そのため、「こうあるべき」という固定的・義務的なものでなく、「これでもいい・これもできる」という柔軟で、誰でも無理なく取り組めるNIEを目指したい。実践者の裾野が大きく広がる「やさしいNIE」を静岡から全国に発信できればと願っている。

■教え方の整理が必要-浜松曳馬小・山崎章成

未来に生きる子どもだからこそNIEを学ぶ…福井で確認したNIEの魅力を静岡に広め、開花させたい。本県ではNIEを知らない学校・教師にいかに取り組んでもらうかに苦心している。NIEが必修の学習になった今、教師の裁量に任せるのではなく、小中高校のそれぞれで、どのように教えるか整理する必要がある。特に小学校では新聞記事の活用以上に機能と新聞作りをきちんと身に付けさせる大切さを再認識した。「今、学校が変わる」のではなく、「変える」のである。

■社会人基礎力育成も-静岡市立高・実石克巳

17回目を迎えた福井大会、キーワードは「表現」だった。新聞を読み、考えたことを発信する。友人の発言を聞いて自分の意見と比較し、深化を図る。その切り口として、NIEを通じたキャリア教育・グループ学習などが採用されているのだった。今後は、経済産業省が提唱する、「前に踏み出す力」「考え抜く力」「チームで働く力」という学校教育後の、社会人基礎力育成に目を向けたNIE活動が重要になってくるに違いない。

◇……………………◇

参加教諭ひとこと

|

|

児童が新聞記者体験 夏休みイベント、多彩な職種学ぶー駿河区

2012年07月30日(月)付 朝刊

小学生がさまざまな職業を体験するイベント「夏休み まなVIVAキッズinエネリア」が29日、静岡市駿河区の静岡ガスエネリア静岡ショールームで開かれた。親子約150組が参加し、新聞記者やレストランシェフ、スポーツ栄養士などの仕事を学んだ。

「みんなで作ろう!まなVIVA新聞」のコーナーでは、4~6年生12人が静岡新聞社の担当者から新聞の制作過程などについて説明を受けた後、取材を体験した。児童は腕章を着け、会場内のさまざまな職種の講師に仕事を始めたきっかけや苦労した点などを質問し、原稿用紙にまとめた。

インタビューを受けた新海畳店(静岡市駿河区)の新海亘広社長(47)は「世の中の役に立ちたいと思ってこの仕事を選んだ。お客さんに喜んでもらえるのがうれしい」と答えた。付属静岡小4年の秋山潤君(9)は「今まで会ったことのない人に話を聞くことができて楽しかった」と感想を話した。児童の記事は後日、オリジナルの新聞にして届ける。

新聞記者を体験し、インタビューする児童=静岡市駿河区の静岡ガスエネリア静岡ショールーム