NIE関連記事

月刊NIE@しずおか(第2号)

=社会を見る目を育てる

2012年12月01日(土)付 朝刊

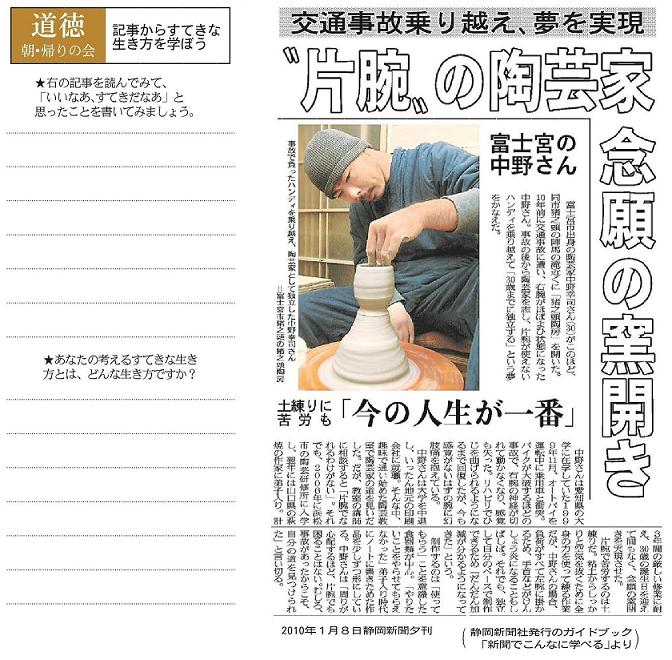

本年度NIE実践校指定を受けた浜松市北区の三ケ日中(青木篤郎校長、424人)の2年生は4月から、記事の論評やスクラップに取り組んでいる。日頃のニュースへの興味関心が徐々に高まりつつあり、社会科担当の小川高明教諭は「世の中に対して中学生なりの意見や主張を持つようになってきた」と手応えを感じている。

◇……………………◇

□授業拝見

■興味ある記事「論評」-浜松・三ケ日中(VOL.1)

小川教諭は、社会科の授業を通して「自分の考えを持ち、ニュースを見て批評できる大人に育ってほしい」と考えている。実践校指定を機に、社会を見る目を育てるための新聞を活用した指導方法を模索し始めた。

生徒たちが取り組むのは、興味のある記事について考えをまとめる「論評ノート」と、関心のあるテーマを決めて継続的にニュースを追う「スクラップノート」。月に1回、集めた記事を読み返す時間も設けている。

論評ノートを課題に出した4月は、新聞に親しみがない生徒が多かった。記事を読み込む力が不足しているだろうと考えた小川教諭は、記事に対する家族の意見を聴いて、自分がどう思うかをまとめる方法を提案した。

当初は「良かった」「残念」などの単なる感想で終わってしまう生徒も多かったが、回を重ねるごとに変化が現れた。記事で感じた疑問に、自分で調べた答えや意見を書く生徒が自然に出てきたのだ。

小川教諭は2学期から、記事を読む時の新たな視点を提案。①写真や図などから何が読み取れるか②記事のポイントは何か③反論する立場の人はどう考えるか④記事の内容が社会にどんな影響を与えるか⑤関係者に何を提案するか―の5点をノートに盛り込むように指導し、生徒の一層の成長を期待している。

以前はニュースに出てくる単語すら知らない生徒もいたが「授業中に最近の話題を話すと、うなずきながら聴くようになった」と変化を実感する小川教諭。「今後は投書欄なども活用し、自分の意見を発信する力も付けさせたい」と話している。

◇……………………◇

□実践指定校教諭インタビュー=沼津原小・石川有記教諭

■どんな授業

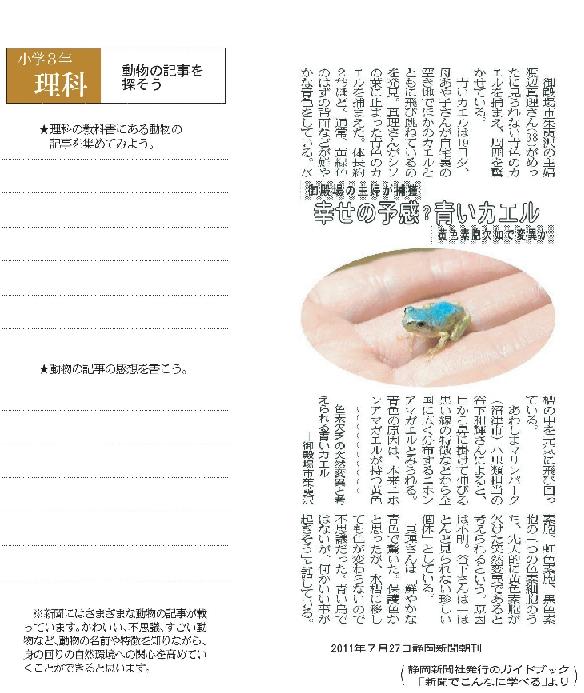

沼津市独自の「言語科」の授業で、5年生が地方紙、全国紙の計7紙から共通の記事を探し「今日は何の日」かを決めている。共通の記事を探すことで、世の中で今、何が起こっているのかを児童に意識してもらうことが狙い。新聞を身近に感じてもらおうと、記事を読んでなぞなぞを作り、答え合ったりしている。

■手応え・課題

「まずは新聞を読む習慣を」と考え、一人一人に「NIEノート」を作って渡した。そこに自分で選んだ記事を貼り、感想や質問を書き込む宿題を1学期から毎週末に出している。

最初は一面など目に付く記事を選ぶ児童が多かったが、最近では沼津市の祭り「よさこい東海道」など、地域の話題が増えた。新聞に慣れ、細かい記事まで読むようになったと感じる。ただ、まだ宿題のために新聞を手に取る児童が多い。児童の「知りたい」を刺激した上で、どのように新聞を活用するのが効果的かを発信していかなければと感じている。

■静岡大会に向けて

初めての経験なので学ばせてもらうつもりで臨む。ほとんど手探りで取り組んできたが、児童と一緒に試行錯誤を繰り返し、活動してきた成果を発表したい。

◇

▽沼津原小

沼津市原。児童751人。渡辺勉校長。新規指定。

◇……………………◇

□実践指定校教諭インタビュー=静岡清水第五中・飯田明弘教諭

![IP121127TAN000049000_01[1].JPG](http://www.at-s.com/blogs/nie/assets_c/2012/12/IP121127TAN000049000_01%5B1%5D-thumb-200x300-66205.jpg)

■どんな授業

2011年度は、生徒が気になった記事について考えをまとめ、授業内で発表と意見交換をした。意見を寄せ合うワークシートも作成した。12年度は2、3年生の取り組みを一歩前進させ、2年生はグループでテーマを定め、複数紙から関連記事を探し出して討論、3年生は地域話題を扱った新聞作りを行った。

■手応え・課題

2年生は一つのテーマでも複数紙の違う視点の記事を見つけることに面白さを感じているようだ。領土問題や原発問題などのテーマを選んだグループもあり、社会に興味を持つきっかけ作りになっている。考えをまとめたり、討論したりすることで思考力や表現力も高まっている。一方、総合的な学習の時間を使うため、ほかの行事との調整が難しい。特に本校は年1回、能楽を舞台発表する独自の活動もある。通常授業の中で記事を活用するなど、かしこまらずに取り組める実践例を積み重ねていきたい。

■静岡大会に向けて

NIEは現場の教諭の協力があってこそ実現できる。限られた時間の中で行う本校の取り組みが、ほかの学校の教諭にとって「これならできるかもしれない」と思う参考になれば幸いだ。

◇

▽静岡清水第五中

静岡市清水区三保。生徒321人。望月一民校長。指定2年目。

◇……………………◇

□実践指定校教諭インタビュー=島田樟誠高・小林大治郎教諭

■どんな授業

新聞の積極活用を全校生徒に呼び掛ける「視聴覚委員会」の顧問を務め、2年目を迎えたNIE実践指定校としての活動を進めている。

各教員が授業中にコラム欄を読む時間をつくったり、話題性がある時事問題を紹介したりして、生徒の社会学習や進路決定に役立てている。月替わりで常時3紙をそろえる「新聞閲覧コーナー」も校内に設置。視聴覚委員を中心に閲覧を促すポスターの掲示を行っている。

■手応え・課題

学校祭に合わせて開く「壁新聞コンクール」は、クラスや部活単位で計27作品の応募があった。クラスの様子を分かりやすくまとめたアンケート調査や、記事と写真を上手に組み合わせた目を引くレイアウトなど、初開催の昨年より大幅にレベルアップした。締め切りを意識しながら友人と協力して制作することで、社会性を身に付ける機会にもなる。

■静岡大会に向けて

我が校の活動はまだ模索中の段階。全国の実践校から、より充実した新聞教育のノウハウを吸収したい。

授業にすんなりと新聞を取り入れるこつや、生徒に読み書きの力を付けてもらうための指導の仕方を学びたい。

◇

▽島田樟誠高

島田市伊太。生徒624人。八木義雄校長。指定2年目。

◇……………………◇

■いっしょに読もう!新聞コンクール-異なる意見を聞き考える

11月の「NIE月間」行事として日本新聞協会が行った第3回「いっしょに読もう!新聞コンクール」で、小学生部門最優秀賞の手代木慶さん(新潟上所小6年)は「ピストリウス義足の挑戦」(毎日新聞)から、人によって意見が異なることを知り、「選手が納得できるルールを作ることが大切」と考えた。

中学生部門最優秀賞の細谷夢子さん(長野・佐久中込中2年)は「子どもの目に映った『731』」(信濃毎日新聞)を読み「731部隊にいた人たちを責めるのではなく、体験に耳を傾けるべき」と提案した。

高校の部最優秀賞の山本千裕さん(兵庫・武庫荘総合高2年)は「ハワイと沖縄 ブタが繋いだ絆」(産経新聞)を選び、「自分も誰かのために何かできる人間になりたい」と決意を記した。

県内の奨励賞5人が読んだ記事は次の通り。

▽近藤明日香(浜松曳馬小6年)「仕事の苦労 喜び実感」(静岡新聞)▽荻野夏実(三島錦田小6年)「3度目の正直 輝く バレーボール木村選手」(静岡新聞)▽内野未早妃(静岡玉川小6年)「コウノトリ野生復帰順調」(朝日小学生新聞)▽森田英那(浜松三ケ日中2年)「女性寿命85・90歳 2位に転落」(中日新聞)▽城内香葉(清水東高3年)「福島原発行動隊73歳隊長 米で理解訴え」(静岡新聞)

◇……………………◇

■15日、NIE研究会

NIEアドバイザーの山崎章成浜松曳馬小教諭が15日午後1時半から、県NIE研究会第5回定例会で「小学校の教科書が変わった! NIEを意識した指導に挑戦しよう」と題して話す。会場は静岡市駿河区登呂の静岡新聞社制作センター。会員以外の聴講も可。参加無料。意見交換もあり、中学、高校教諭の参加も呼び掛けている。

参加希望者は5日までに同研究会事務局(静岡新聞社ふれあい読者室内、県NIE推進協議会事務局)<電054(284)9152>に申し込む。

◇……………………◇

□NIEワークシート

月刊NIE@しずおか(第1号)

=NIE全国大会 静岡大会 2013年7月25.26日

2012年11月03日(土)付 朝刊

「子供たちは新聞に慣れていない。読解力にも差がある。どのような形で授業に取り入れていくか」―。本年度からNIE実践校指定を受けた静岡市葵区の市立安西小(鈴木淑弘校長、児童341人)で3年生を担当する沢田智之教諭(33)は悩ましさを明かす。音読やゲームなどさまざまな切り口から、教科学習への活用法を模索している。

◇……………………◇

□授業拝見

■まず新聞に親しもう-静岡・安西小 (VOL.1)音読、ゲームから導入

安西小は、これまで総合学習や道徳の時間に「お茶や富士山など身近なニュースを知るため」(沢田教諭)の補助教材として取り入れてきた。実践校指定を契機に、本格的な活用へと踏み込んだ。

3年生の国語では、子供新聞の記事からキーワードを見つけ、見出しを付ける授業を試みた。記事を配り、沢田教諭が全文をゆっくりと読み聞かせるなどのサポートをしながら、「長い文章への読解力を少しずつ養うことができれば」と期待する。

「読解力だけでなく、自分の意見を主張するための表現力を付けていきたい」と沢田教諭。一方で、「まずは新聞そのものに親しむような工夫が必要」と現状を語る。

登下校、昼休み時に多くの児童が出入りする玄関の一角に、新聞を並べた「NIEコーナー」がある。しかし、立ち止まってじっくりと目を通す児童は少ない。3年2組28人のうち、自宅で新聞を習慣的に読む児童は約4割。日常になじみの薄い存在だ。

漢字や言い回しなどの難しさも“壁”になる。記事の音読を宿題にした際には、家族から「慣れない語句につまずいていた」「難しい」との感想も寄せられた。一方で、児童の中には「分からない漢字は、文章の流れから意味を想像する」(原優心君)、「難しい言葉は辞書で調べる」(高野珠愛さん)などの声も上がった。

子供新聞の内容をクイズにする、特定の漢字を探すゲームを取り入れるなど、子供たちの好奇心を喚起する取り組みも。「普段の授業や活動の効果が上がるような活用法を探っていきたい。他校の実践例も知る機会が欲しい」と試行錯誤を続ける。

(次回は2月2日)

◇

NIE(教育に新聞を)の実践教諭や教育、新聞関係者が集う第18回NIE全国大会静岡大会(日本新聞協会主催、県教委、静岡市教委、浜松市教委共催、県NIE推進協議会、静岡新聞社主管)が来年7月25、26日に静岡市で開かれる。公開授業予定9校のうち本年度新規NIE実践指定校の静岡市立安西小、浜松市立三ケ日中、2009~10年度実践指定校の県立川根高を毎月交代で取材し、新聞を活用した授業の進展や児童・生徒の成長を追う。

![IP121025TAN000109000_01[2].JPG](http://www.at-s.com/blogs/nie/assets_c/2012/12/IP121025TAN000109000_01%5B2%5D-thumb-400x329-66128.jpg)

「NIEコーナー」で新聞を読む児童。見出しや写真に目をとめていた=静岡市葵区の安西小

◇……………………◇

【NIE実践指定校】

日本新聞協会が毎年、都道府県のNIE推進協議会から推薦のあった小中高校などを認定し、新聞提供事業を行っている。期間は原則2年。先進的な活動や全国大会開催地を条件に奨励枠も設けている。2012年度は新規、継続と奨励枠を合わせ全国約550校、県内は18校。

◇……………………◇

□静岡東源台小-柴田剛秀教諭

![IP121026TAN000125000_01[2].JPG](http://www.at-s.com/blogs/nie/assets_c/2012/12/IP121026TAN000125000_01%5B2%5D-thumb-200x267-66130.jpg)

■どんな授業

3年前に東源台小でのNIEの取り組みをスタートさせた。昨年度までは高学年を中心に展開し、4月からは全学年への普及を進めている。

週1回の宿題として、児童は記事のスクラップを続けている。ノートには記事の要約、見出し、感想を書き込む。高学年の総合学習では、浜岡原発に関する記事を題材に討論会を行った。4年の社会では静岡県について勉強するので、地域の特色あるイベントの記事などを集めた。道徳ではパラリンピックの記事を通して、選手の生き方を考えた。

■手応え・課題

児童の思考力や表現力が高まっていると感じる。文章の要約力の伸びは国語のテストにも表れている。また、新聞は学校での授業と社会を結びつける道具と考えている。授業で学んだことが新聞の中にも登場すると、児童の理解はぐっと深まる。NIEを学校全体に広げるには、初めて取り組む教員にいかに効果を実感してもらうかが鍵。

■静岡大会に向けて

「これならできそう、やってみたい」と思ってもらえるNIEの実践法を発信したい。児童の世界を広げる力を持つNIEの裾野を広げていきたい。

◇

▽静岡東源台小

静岡市駿河区国吉田。児童580人(11月1日現在)。古尾宣良校長。指定3年目。

◇……………………◇

□浜松北部中-渡辺博幸教諭

■どんな授業

3年生は新聞記事を題材に4カ月かけてディベートを行った。まずは、各自テーマを決めて記事を収集してもらった。その中から多くの生徒が選んだ「消費税増税」「原子力発電の継続」を共通テーマとして賛成、反対に分かれ議論した。1年生は、テーマを定めて月に2回ほど新聞への投書を行い、紙面に掲載された意見を「学年だより」で紹介した。1年生の地理・歴史の授業でも、新しく扱うようになったアフリカや南米地域の学習で新聞を活用していこうと計画している。

■手応え・課題

生徒には恥ずかしさもあると思うが、実は自分の考えを伝えることや他人の意見を聞くことに興味があるのだと感じる。学校の教科と違い、世の中の問題には正解がないので生徒の考えの幅が広がる。ただ生徒は読む記事に左右されやすい。指導者が少数派の意見を代弁する必要も感じた。保護者の反応はよかった。

■静岡大会に向けて

私自身は継続的な新しい取り組みに挑戦してよかった。大会ではさらに、生徒のために役立つ取り組み事例を吸収したい。新聞活用授業を実践していない参加者に、自分もやってみようと思ってもらえたらうれしい。

◇

▽浜松北部中

浜松市中区文丘町。生徒429人(5月29日現在)。青木守校長。指定2年目。

◇……………………◇

□富士宮東高-田子貴志教諭

■どんな授業

公民科と国語科で9月から、地方、全国の計7紙を使った授業を展開している。注力しているのは、投稿記事へのチャレンジ。生徒が日ごろ感じていることを表現する場にしようと考えている。来年度の学習指導要領の改定で言語表現が重視されることが背景にあった。

■手応え・課題

高校生の間で、新聞離れが進んでいるとあらためて痛感した。教職員の間でも例外ではない。授業で読ませるのは簡単だが、自発的に読む環境づくりはなかなか難しい。

記事や見出しで心を揺り動かされることは多い。能動的に新聞を読んで、そこに書かれている内容の意図をくみ取ることができれば、新しい発見につながる。

■静岡大会に向けて

成果は求めず、失敗から学ぶ大会にしたい。かつて生徒に記事を読ませ、感想文を書かせる試みをしたが、うまくいかなかった。新聞を活用する授業はたしかにインパクトはある。ただ、生徒が受け身になってしまっては元も子もない。どうしても内々にこもってしまう生徒が多い中、表現力を育むことができるような新聞の活用法を考えたい。

◇

▽富士宮東高

富士宮市小泉。生徒全日制690人、定時制99人(9月1日現在)。杉山由美子校長。新規指定。

◇……………………◇

■NIE意識した指導を 来月15日県研究会、アドバイザーが講話

県NIE研究会(会長・望月和彦静岡由比小校長)は12月15日午後1時半から、第5回定例会を静岡市駿河区登呂の静岡新聞社制作センター5階大会議室で開く。NIEアドバイザーの山崎章成浜松曳馬小教諭が「小学校の教科書が変わった! NIEを意識した指導に挑戦しよう」と題して講話する。

会員以外の聴講も可。参加無料。意見交換もあり、中学、高校教諭の参加も呼び掛けている。

参加希望者は12月5日までに同研究会事務局(静岡新聞社ふれあい読者室内、県NIE推進協議会事務局)<電054(284)9152>に申し込む。

◇

県NIE研究会は10月20日、第4回定例会を静岡新聞社で開き、研究テーマの年間計画策定や積極的な情報発信の必要性を確認した。NIE全国大会静岡大会への積極的な協力も申し合わせた。総会も兼ね、望月会長の再任を決めた。

同会は新聞を活用した授業の研究・実践、教諭同士の交流・情報交換を目的に昨年10月に発足した。入退会は自由。

◇……………………◇

■26日に常葉高で公開授業

NIE実践指定校の常葉高(静岡市葵区)は26日午後1時半から、11月のNIE月間に合わせた公開授業を同校で行う。塚本学教諭が1年地理Aの授業でスクラップノート作りや新聞記事を題材にした討論を実践する。参観者による意見交換会も予定している。

県NIE推進協議会は参観希望を10日まで受け付けている。問い合わせは同協議会事務局へ。

◇……………………◇

※毎月第1土曜に掲載します

NIE月間の11月、「月刊NIE@しずおか」を〝創刊〟しました。来年7月のNIE全国大会静岡大会まで、毎月第一土曜に、公開授業予定校の定点観測や実践教諭インタビュー、NIEワークシートなどを掲載します。

◇……………………◇

□NIEワークシート

記事を考える材料に 表現法、熱く議論

-静岡・常葉高NIE授業

2012年12月02日(日)付 朝刊

NIE実践指定校の常葉高(静岡市葵区)でこのほど、新聞を活用した公開授業が行われた。グローバルスタディーズコースの1年生34人が、記事のスクラップに取り組んだ後、村上春樹氏の寄稿を題材に、異文化交流の大切さや難しさについて考えた。

勤労感謝の日(23日)の静岡新聞から「感謝・祝う」のテーマに沿う記事を探す最初の課題で、生徒らは手慣れた様子で記事を「NIEノート」に貼り付け、感想を書き込んだ。「中心市街地のイルミネーション点灯」や「選抜高校バスケットボールの組み合わせ決定」など、関心の対象となった記事はさまざま。発表では「(人を感動させる)仕事をしている人に感謝したい」「(女子バスケット部は)誇らしい。練習の成果を発揮してほしい」など、身近なニュースに強い関心が示された。

![IP121127TAN000002000_01[1].JPG](http://www.at-s.com/blogs/nie/assets_c/2012/12/IP121127TAN000002000_01%5B1%5D-thumb-400x275-66124.jpg)

最も気になった記事を切り抜く生徒

続いて、尖閣諸島をめぐり冷え込む日中関係について、全国紙が掲載した村上春樹氏の寄稿を取り上げた。表現についての話し合いを通じ、一つのテーマに多様な見方や立場があることを実感した。

領土問題が、実務課題の領域から国民感情の領域に踏み込んでくることで生まれる状況を、村上氏が「安酒の酔い」とたとえたことをどう思うか―との問い掛けに、「酔い」の感覚が分からない生徒らは戸惑った。あるグループは、続く文章から「酔いが覚めれば何も残らない。大騒ぎしても、何も解決してないということ」と考え、別のグループは「安酒」を「政治が悪い状況」ととらえた。

全体発表では「比喩を使い、反発的な表現にならないように政治家に訴えている」「より多くの人に分かってほしいという作家らしい表現」「領土問題を安酒にたとえていいのか」など、次々と意見が上がった。

他国に対しての「しかるべき敬意」という表現はグループ間で意見が分かれた。代表発表で、大塚沙映さん(16)は「領土問題と文化交流は分けるということ」と発言。青木智里さん(15)は敬意を払うのはいいことだとしながらも、中国国内の反日行動に触れ、「全てに敬意を払うのは難しい」と異論を唱えた。滝沢明穂さん(16)は「文化交流の道筋を閉ざしてはいけないという文学者としての願い」と推測した。

塚本学教諭は「いろいろな意見や感想があっていい。こう読むべきだということはない」とまとめた。

授業後の意見交換で、視察した教育関係者は考える材料としての新聞の有効性を強調した。![IP121127TAN000001000_01[2].JPG](http://www.at-s.com/blogs/nie/assets_c/2012/12/IP121127TAN000001000_01%5B2%5D-thumb-400x222-66126.jpg)

塚本教諭(右から3人目)の助言を受けながら、生徒がグループごとに意見をまとめる=静岡市葵区水落町の常葉高