静岡県NIE推進協議会

戦中の生活記事から学ぶ 用語調べや心境想像 イメージ具体化、身近に

-浜松・有玉小NIE公開授業

2013年12月08日(日)付 朝刊

NIE実践指定校の浜松市立有玉小でこのほど、新聞記事を活用した社会科の公開授業「戦争から平和へ」が行われた。6年生28人が、第2次世界大戦中の子どもたちの生活を取り上げた今年8月と10月の記事を題材にして、当時の子どもたちの心境について考えた。

電子黒板に映された写真を見て、児童から「不発弾だ」「ニュースで見た」などと声が上がった。11月に同市内で行われた不発弾処理で、新幹線などの公共交通機関が規制されたことや、近隣の住民約1万2千人に避難勧告が出たことが書かれた新聞記事が映る。約70年前の出来事が今の自分たちの生活に影響することを学んだ。

6班に分かれて机を寄せると、各班に模造紙が配られた。模造紙には学徒出陣や工場で働く当時の子どもたちの様子が書かれた記事と、その資料写真が4枚。「これってどういう意味?」「この単語は大事かも」。児童は互いに話し合いながら、意味が分からない単語やキーワードだと思った部分にラインを引き、丸で囲んだ。辞書を引く子や自分のノートを見直す子も。

児童は事前に、戦時中の子どもの生活を紹介した教科書の記述について調べ、公開授業に臨んだ。資料集や図書室も利用して自分なりにまとめたノートを参考に、模造紙の記事を読み解いていった。

付箋に用語の意味などを書き込む児童たち=浜松市東区の市立有玉小

記事から用語や出来事を抜き出し、意味や内容をピンクの付箋に記入して模造紙に貼り付けた。記事や写真から想像した当時の子どもたちの心境は、緑の付箋に書き込んだ。

張り終わると班ごとに代表者が書き込んだ内容を発表した。「戦争なんてしたくない」などと戦争反対の声が上がった一方、「立派な兵士になりたい」などの意見も出た。

草賀啓汰君(12)は「この時代の子どもたちが頑張ってくれたから、今、平和に生きていられる」と指摘した。白岩優希君(12)は「(当時の子どもは)元の(平和な)生活に戻ってほしい気持ちを我慢していたのでは」と思いを巡らせた。発表を真剣な表情で聞いた児童は、最後に自分の意見を黄色の付箋にまとめて貼り付け、模造紙を完成させた。

班ごとにまとめた模造紙を黒板へ貼り付ける児童

新聞を使う授業を始めた当初、児童には戸惑いもあったという。新聞紙面に慣れさせるため、写真や見出しを使ったクイズから始め、毎日2人の日直が好きな記事を切り抜いて選んだ理由や感想を発表した。授業を担当した浅野慶太郎教諭(28)は「記事をすべて理解することが目的ではない。児童が社会の出来事を身近に感じるきっかけになれば」と話した。

◇……………………◇

月刊一緒にNIE@しずおか・第1土曜掲載

=家庭学習の確保、継続を

2013年12月07日(土)付 朝刊

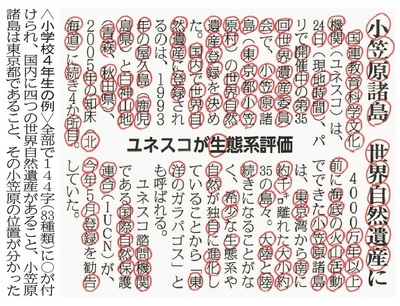

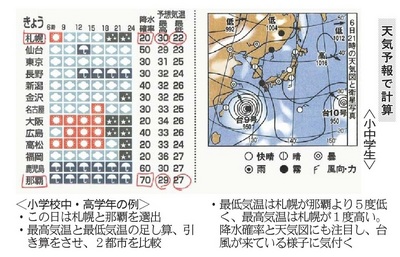

■新聞を毎朝めくって見る「朝パラ」/記事中の知っている漢字に丸付け-家庭教育プロデューサー酒井勇介さん講演から

親子で一緒に新聞に親しみながら学力を伸ばすこつを解説する家庭教育講演会「賢い子に育てる!」(静岡新聞社・静岡放送主催)が11月、県内3会場で開かれた。講師を務めたのは、元学研社員で家庭教育プロデューサーの酒井勇介さん(51)=さいたま市=。「新聞は家族の教科書」と強調し、毎朝、新聞をめくる「朝パラ」や、記事中の漢字に丸付けをする新聞活用術などを紹介した。

親は子供に「勉強しなさい」と言いがちだが、それならば家庭学習の時間割を立てよう。1年間365日続けるのは大変なので、250日続ける忍耐力を持つのが大事。3日に1回は休んでよい。

小学生までの学習場所は、リビング・ダイニングと寝室。朝は新聞を「めくる、見る」を繰り返す「朝パラ」を実践してほしい。見出し、写真などたくさんの情報が自然と目に入ってくる。記事中の知っている漢字に丸を付けさせるのも有効。漢字も覚えるし、自然に本文を読むようになる。速読の力は全ての教科の基礎になる。

寝る前の10分間は、読書をさせよう。「読みなさい」と無理強いはせず、「朝パラ」と同じようにページをめくらせるだけでも続けてほしい。

学習指導要領の改訂後、国際理解教育が重要視されている。小学3~4年生で47都道府県の位置と名称、世界の主な国の名称を覚える必要がある。新聞記事に出てきた県や国を、地球儀や地図で調べる習慣をつけさせるとよい。社会や地理、歴史を理解するための素地ができる。寝る前に2分間、英語を聞かせるのも効果的。リスニング力がとてもつく。

静岡県は2013年度全国学力テストで小6国語Aが都道府県別最下位だった。トップの秋田と静岡では、土日の勉強時間と、復習時間に大差がある。小6で土日に1時間以上、家庭で勉強している児童は静岡の場合、全国平均よりも低く約50%。一方、秋田は85%だった。家庭での時間割を持ち、実践していくことが学力向上につながる。

最後に強調したいのは、評価は「学力×道徳心」で決まるということ。どちらかがゼロならばゼロになる。新聞記事を読み、社会で実際に起きていることを題材に家族が話し合うことで、善悪の判断ができるようになる。新聞は「家族の教科書」。学習にも道徳教育にも積極的に活用してほしい。

(図表は日本新聞協会編「1日3分で学力アップ 親子で賢く新聞活用」から)

◇........................◇

■実践指定校を募集

県NIE推進協議会は2014年度の新規実践指定校(小中高校計9校)を募集している。指定期間は原則2年。静岡新聞など県内発行の7紙を一定期間無料で提供する。

申し込み、問い合わせは同協議会事務局(静岡新聞社ふれあい読者室内)<電054(284)9152>へ。締め切りは25日。応募多数の場合は校種、地域などを考慮して決める。

月刊一緒にNIE@しずおか(創刊号)第1土曜掲載

=教育見直す良い機会 学力テスト親子話題に 新聞で読解力身に付く

2013年11月02日(土)付 朝刊

静岡県が全国学力テスト小学6年国語A(基礎問題)で最下位だった問題は、県内の教育現場、さらに家庭にも大きな波紋を広げた。この問題を報じる新聞を囲んで、家族で話し合うこともあるという前静岡市PTA連絡協議会長の尾崎行雄さんに話を聞いた。

(編集委員・土屋英也)

学力問題を報じる新聞を見て話し合う(右から)尾崎行雄さん、文哉さん、瑞さん=静岡市葵区黒俣

■学力テスト親子話題に 新聞で読解力身に付く-前静岡市PTA連絡協議会長・尾崎行雄さんに聞く

-子どもたちはこの問題を新聞で読んで、どのように受け止めていますか。

「高校3年の娘、瑞(静岡英和女学院高)と中学3年の息子、文哉(藁科中)がいますが、2人とも関心はあるようです。息子は基礎学力に関わることなので、対策は考えた方がいいという考え。娘は全国学力テストの経験がないので、ぴんと来ない面もあると話しています」

-校長名公表をめぐる問題も報じられました。

「息子は上位でも下位でも、校長名を出すことにどんな意味があるのか分からないと言います。2人が通った小学校が上位に入っていたことは娘も喜んでいました。小規模校なので、密度の濃い指導が続いているのだと思います」

-この問題の子どもへの影響は。

「教育関係者がこの問題によるストレスで、子どもに悪影響を及ぼさないことを望むし、本県教育を見直すいいきっかけになったと、プラス思考で捉えてほしい」

-国語を中心に教育の検証も進んでいます。

「子どもに付けさせたい学力の捉え方にずれがあったのではないか。本県は、引き出された子どもの考えは全て正解、ということを基本に、表現力を育もうとする。一方、文部科学省が求める学力は、事象に対する明確な答えを出せる力なのだと思います」

-学力向上の道筋は。

「主体は学校。向上策を授業にどう取り入れるか、考えてほしい。教育行政は短期、長期両面で支援策を実行してもらいたい」

-家庭にも大きな役割があるのでは。

「今年の日本PTA全国研究大会で『教育の原点は家庭にある』と宣言されました。学力は教師の力だけではなく、家庭の教育力にも起因する要素が多分にあると思います。保護者も関心を持つだけでなく、学校と同じベクトルで学力向上に取り組んでほしい」

-国語力向上には新聞活用も有効。

「国語力は全教科の学力向上を導くものだと思います。速読、読解力を高めるのに、新聞は身近なよい素材。学校と家庭が協力して、新聞記事を活用した学習を進めることで、国語力を筆頭に全教科の学力向上につなげてほしい。『父さん、3日分の新聞持って来て』と言ってスクラップノートを作る息子の注文に『はいよ』と答え、家族で新聞を活用できることに感謝しています」

◇........................◇

■静岡県の国語教育=学力調査活用、授業修正を(高木まさき・横浜国立大教育人間科学部長)

静岡市で生まれ育った私には、本年度の全国学力・学習状況調査において、静岡県の小学6年生の国語A問題の結果が全国最下位だったとの知らせは大きな驚きでした。そこで「学習指導要領(国語)」作成や昨年度まで「全国的な学力調査の在り方等の検討に関する専門家会議」に関わった経験を踏まえて、感想を述べさせていただきます。

まず当然のことながら、本調査の結果は児童には何の責任もありません。データで見る限り、早寝早起きや宿題をすることなど、きちっとした生活習慣が身につき、地域の行事やボランティアへの参加の割合も高く、立派なものです。

では学校の指導はどうでしょう。実は学校の先生方もがんばっています。児童の考えを引き出す発問の工夫、話し合い活動や総合的な学習の指導など、むしろ熱心に行っています。先生方の研修も他県より盛んなくらいです。

そうなりますと、どこに問題があるのでしょうか。実はちょっと気になるデータがあります。まず研修は盛んでも、講師を招聘[しょうへい]する研修は少ない。また学力調査が学校で十分生かされていない。これはとても危うい。現場が勘違いをしたまま指導する危険性が増すからです。学力調査は、そうした事態も想定して、学習指導要領の考え方を具現化して授業改善に資するよう「専門家会議」が強く悉皆[しっかい]調査を求めてきたものです。その活用が十分でないまま、外から講師も呼ばずにいると修正されるべき点も修正されず、本来は誇るべき「教育現場の実態」に即した「仲間が作ったテスト」も逆効果になる危険性が出てきます。A問題の後半部分の結果が軒並み悪かったのは、その証しのようにも思われます。

1980年代に、それまでの学習主体を無視するような読解指導を批判して国語科に読者論が導入されました。しかしそれは安易な学力観も生み出したため、修正されて今日に至っていますが、本紙記事を見る限り、静岡県ではそれが修正されていない可能性があります。「書くこと」にしても、見たまま感じたままを書くという生活綴方[つづりかた]的な伝統が修正されずにいることが危惧されます。要するに、身につけさせたい知識や技能、育みたい思考力等が曖昧なまま、ただ活動を繰り返してはいないでしょうか。

そう考えますと合点のいくデータがあります。児童に質問した国語の勉強は好きか、大切だと思うか、内容は分かるか、社会で役立つと思うか、といった数値が軒並み低いことです。教師なら誰でも知っていることですが、勉強の苦手な子でも授業を評価する目は確かです。静岡県の児童の反応はその表れなのかもしれません。

とはいえ、私は悲観していません。これだけ生活習慣がしっかりした児童に対して、こんなに熱心に向き合おうとしている先生方がいる。ちょっと修正を施せば状況は大いに改善されるに違いありません。その際、一助となるのがNIEです。日本のNIE発祥の地である静岡県の先生方の力を信じています。

▽たかぎ・まさき

1958年、静岡市生まれ。清水東高―筑波大卒。上越教育大講師、旧文部省教科書調査官などを経て、2004年から横浜国立大教育人間科学部教授。12年4月から同学部長。日本NIE学会常任理事

◇........................◇

■浜松有玉小で公開授業

県NIE推進協議会は28日午後2時40分から、NIE実践指定校の浜松市立有玉小で公開授業を行う。同校の浅野慶太郎教諭が6年生社会科で「戦争から平和へ」をテーマに授業する。

教育関係者の参観を募集している。14日までに県NIE推進協議会事務局<電054(284)9152>へ。

NIE(Newspaper In Education)

=新聞から学ぶ戦争 当時の子の心境考察-浜松有玉小、公開授業

2013年11月29日(金)付 朝刊

NIE実践指定校の浜松市立有玉小で28日、新聞を利用した社会科の公開授業が行われ、県内の教諭や新聞関係者ら約30人が見学した。小学6年生28人が第2次世界大戦に関する記事を題材に、当時の子どもたちの心境を考察した。

11月のNIE月間に合わせ、県NIE推進協議会(角替弘志会長)が企画した。

授業は10日に市内で処理された不発弾の記事からスタート。児童は戦争が現在にも影響を及ぼしていることを学び、事前に下調べした教科書の内容を踏まえて戦争の記事や写真を読み解いた。

意味の分からない単語は辞書で引いてピンクの付箋に、想像した当時の子どもの心境は緑の付箋に書き込んで模造紙に貼り付け、班ごとに発表した。

担当の浅野慶太郎教諭(28)は「戦争を実際に体験した人が生きている。戦争は大昔の出来事ではない」と指摘した。

授業終了後は、見学した教諭らが新聞を活用する意義や、より効果的な実践方法について意見交換した。

新聞記事から読み取ったことを模造紙にまとめる児童ら=浜松市東区の市立有玉小