「一緒にNIE」は静岡新聞の「教育」欄で2011年4月にスタートし、2015年4月から「月刊 一緒にNIE」で連載しています。 日本新聞協会認定の県内のNIEアドバイザーたちが教諭や保護者に NIEをやさしく解説し、授業活用のヒントを示しています。NIEへの理解を広げるため、ご活用ください。

一緒にNIE

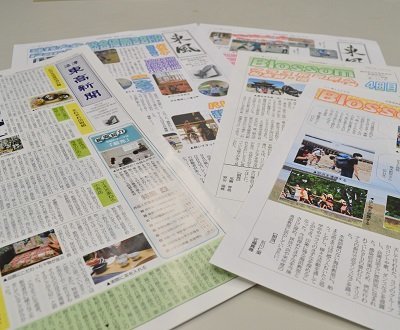

月刊一緒にNIE@しずおか・第1土曜掲載="大人の一員" 取材で成長 「社会と接点 視野広がる」 沼津東高新聞部紙面づくりで考え深く

2021年02月06日(土)付 朝刊

主な活動は6月と1月に発行するタブロイド紙の制作。全部員に企画案を募り、時事問題や部員の関心度などで取り上げるテーマを絞っていく。3~4人の班ごとに具体的な方針を決め、取材と執筆に取りかかる。部長の2年松永明香里さん(16)は「学校から一歩外に出て社会と接点を持つことで視野が広がる」と新聞づくりの魅力を語る。

企業取材では、企業に直接取材を申し込むことも大きな経験。電話連絡の前に伝えたいことを書き出したり、メールは複数の部員で見直したりとマナーに配慮する。松永さんは「〝大人の一員〟として取材相手と接することを心掛けている。一足先に社会に出たよう」と振り返る。

取り上げたテーマは多岐にわたる。安全な自転車の乗り方、文化祭など身近な話題から、高校生の政治参加、外国人労働者などの社会問題まで、受け身で学ぶのではなく、テーマごと問題を知り考えを深めるきっかけになったという。

昨年は新型コロナウイルス拡大の影響を受け、紙面づくりに知恵を絞った。20年度の第1号は8月発行に延期となり、休校中のインターネットを活用した学習や、大会中止に追い込まれた部活動について、生徒の思いを取材した。休校中はオンラインで企画会議を実施し、延期となった東京五輪特集の代わりに教員の休校対応を掲載するなど工夫を凝らした。

取材したことが、記事を書くことによって整理されていくのは、新聞づくりの醍醐味。副部長として紙面全体を統括する2年鈴木佑典さん(17)は「取材相手の伝えたいことを伝えるのが新聞」と力を込める。

「話を聞いていて相手が前のめりで伝えようとしてくれるとうれしくなる。自分の解釈でニュアンスの異なる文章を書かないよう、相手を尊重する姿勢を持ち続けたい」と新聞発行への決意を語った。

◇........................◇

■紙面授業 情報 「プログラミング」とは 浜松聖星高 園川香おり先生

小学校のプログラミング教育が必須化されると新聞報道があったのは2017年2月のことでした。小学生からプログラミングを学ぶということに賛否両論あったことを覚えています。

しかし2018年の国際学習到達度調査(PISA)の結果、授業や家庭学習でパソコンなどを活用する割合が経済協力開発機構(OECD)加盟国の中で日本が最下位と報じられてからは、否定的な意見も徐々に変化していったと感じています。

そもそもプログラミングは「問題を解決」するための行為であり、「プログラミングをする」ことが目的ではありません。そして情報機器は「使う」道具であり「所有する」だけのモノではありません。

はじめは、例題をまねしてプログラムを作ってみましょう。「問題を解決する行為」を「情報機器を使って」行う体験が、プログラミングの楽しさを教えてくれます。コンピューターは、何度間違っても文句を言いません。飽きもしません。それが人とは違うコンピューターの特殊能力なのです。そして面倒だったり大変だったりすることをプログラムで解決できないかと考えてみましょう。皆さんの周りにある情報システムは、そういう気付きからできているのです。

また、ゲームや動画視聴が大好きならば、なぜ時間を忘れるほど楽しいのかも考えてみてください。きれいなグラフィックスや美しい音楽をもっと感じてください。一度見ただけで内容が伝わるコンテンツの表現方法、滞りなくなめらかな通信など、目の前の小さな箱の中には、さまざまな技術が詰まっています。

来年度には中学校、再来年度には高校でもプログラミング教育が本格化します。コンピューターの膨大な記憶領域と日々進化する判断力を味方に目の前の問題にぜひ挑んでください。

県内の中学・高校の先生が、時事のニュースや話題を切り口にした授業を紙面で展開します。

◇........................◇

■NIEアドバイザーのワンポイント講座(46)線引きながら記事読む

生徒に書く力をつけるためには、新聞記事を読ませ、感想を書かせる取り組みが有効です。新聞に掲載されている写真を見て、感想を書くなどの発想力のウォーミングアップが終わったら、記事の感想・意見を書きます。授業内容と関連するものや、生徒に考えさせたいテーマの記事を選び、書かせます。「NIEワークシート」を使うのもお勧めです。

ステップ1、線を引きながら読む。分からない言葉や言い回しには傍線を、興味を持ったところには波線を引かせます。波線を引いた箇所を周りの生徒と見比べさせるのも違う視点に気付かせる方法の一つです。

ステップ2、感想・意見を書く。正解・不正解はないので自由に感想・意見を書かせましょう。しかし、なかなか書けないという生徒には、「つなげる」「くらべる」という視点を示します。「つなげる」は因果関係、原因・結果や影響を考えさせることです。「くらべる」は、他国や昔はどうだろうなどと比較することです。

よく書けたものは、静岡新聞の投書コーナー「ひろば10代」に投稿させると生徒の励みになります。

(常葉大常葉中・高・塚本学)